啄木・賢治の青春 盛岡中学校

岩手県で最初の旧制中学校として設立された盛岡中学校(現在の盛岡第一高等学校)は、多くの人材を輩出した。その中でも有名なのが、石川啄木(1886-1912)と宮沢賢治(1896-1933)である。賢治は啄木の11年後輩にあたる。

盛岡の中学校の

露台の

欄干に最一度我を倚らしめ

啄木 『一握の砂』

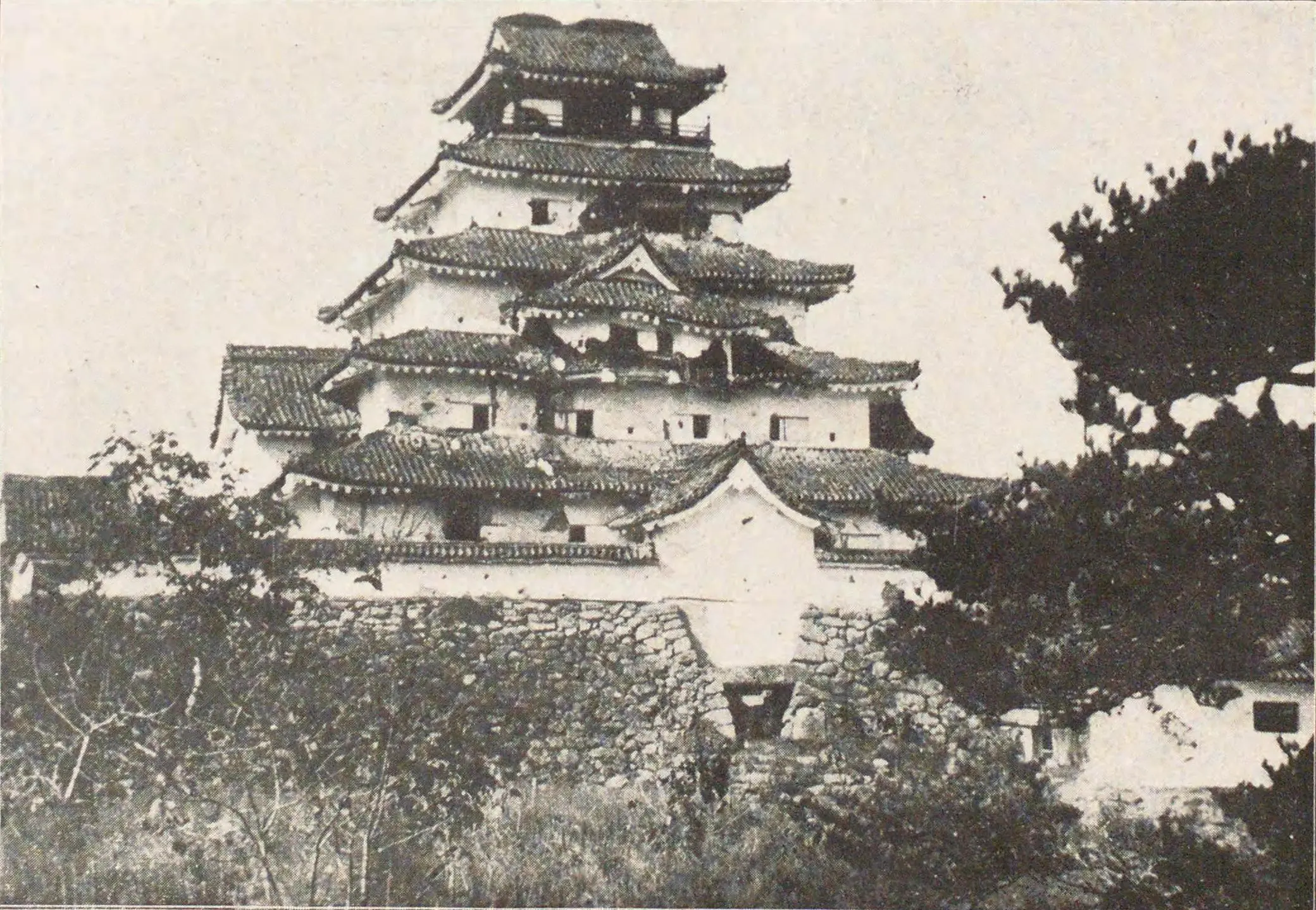

後年啄木が詠んだバルコニーを持つ校舎は、美しい白塗りであるため白堊城と呼ばれていた。明治18(1885)年の建築で、現在の岩手銀行本店の位置にあった。

東宮行啓紀念写真帖

石川啄木

啄木は明治31(1898)年、満13歳で入学した。1学年上には時代小説『銭形平次捕物控』で知られる小説家で、音楽評論家でもある野村胡堂、2学年上には生涯啄木の面倒をみた国語学者の金田一京助、そして4学年上には第37代総理大臣をつとめ、第二次世界大戦終戦時の海軍大臣となる米内光政が在籍するなど、後に政財界や文学界で活躍する人物がひしめいていた。

渋民村で神童と言われた啄木は、128人中10番の成績で入学したが、次第に文学に傾倒し学業はおろそかになっていく。英語学習のためのユニオン会の立ち上げ、教員の欠員と内輪もめに対するストライキへの参加、あげく、明治35(1902)年には卒業を目前にしてカンニングをきっかけに退学するなど、エピソードには事欠かない。

また、妻となる堀合節子と出会ったのも中学時代である。節子は当時私立盛岡女学校に通っていた。

東宮行啓紀念写真帖

教室の窓より遁げて

ただ一人

かの城址に寝に行きしかな

不来方のお城の草に寝ころびて

空に吸はれし

十五の心

啄木 『一握の砂』

宮沢賢治

賢治は明治42(1909)年に入学。満12歳。歌稿はこの春からはじまっている。翌年には啄木の『一握の砂』が刊行されており、啄木の歌風や形式が短歌を書き始めた少年の賢治に影響を与えたという説もある。

中の字の徽章を買ふとつれだちてなまあたたかき風に出でたり

賢治 歌稿〔B〕明治42年4月より 『<新>校本宮沢賢治全集』第1巻 (短歌・短唱)

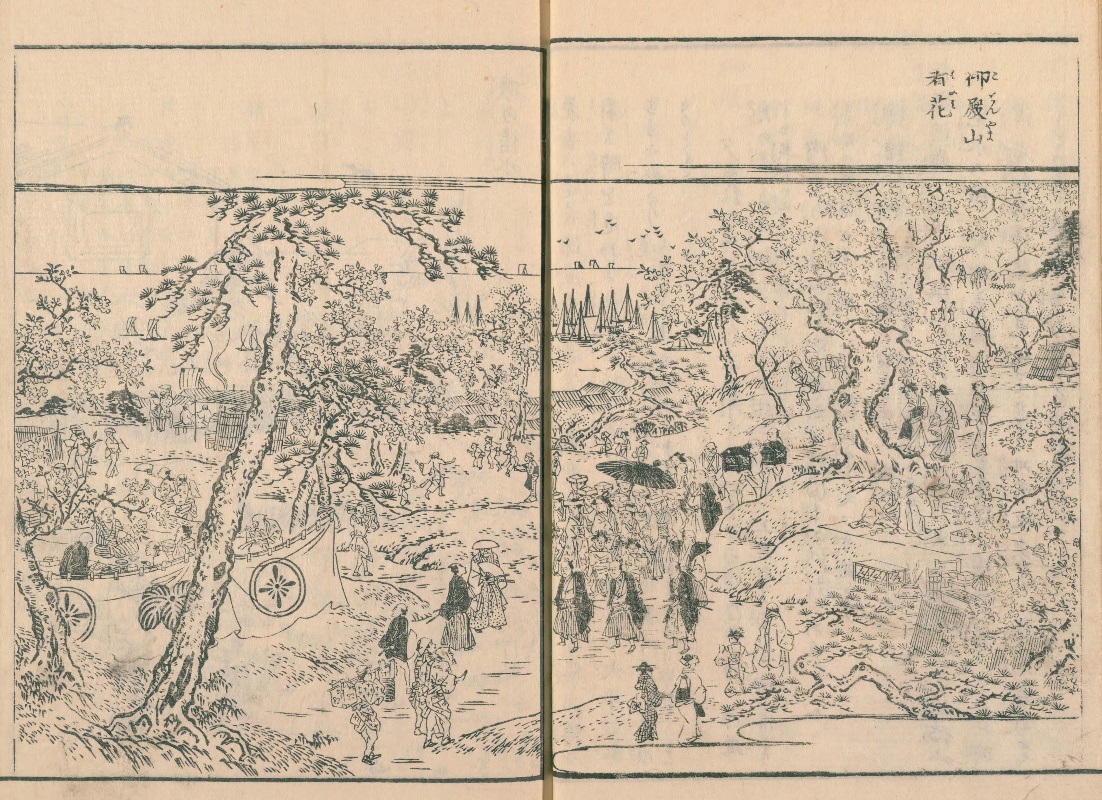

啄木と同じように城址に寝転んだ歌も作っている。盛岡城は明治7(1874)年に取り壊されたままとなっていたが、啄木退学から賢治入学までの間の明治39(1906)年に岩手公園となった。

城址の

あれ草に臥てこゝろむなし

のこぎりの音風にまじり来。

賢治 歌稿〔B〕大正3年4月より 『<新>校本宮沢賢治全集』第1巻 (短歌・短唱)

中学時代の賢治は、舎監排斥運動で他の寮生と共に退寮となるなどの破天荒なエピソードも残している。また、中学2年の初登頂以降、何度も岩手山に登り、植物や鉱石を採集した。山の中の料理店、チェロの弾き方を教えてくれる動物、鉱石に彩られた銀河鉄道といった賢治の感受性は、こうした登山や盛岡散策で培われたのかもしれない。

東宮行啓紀念写真帖

東宮行啓紀念写真帖

岩手やま

いたゞきにして

ましろなる

そらに火花の湧き散れるかも。

賢治 歌稿〔B〕大正6年7月より 『<新>校本宮沢賢治全集』第1巻 (短歌・短唱)

モダンでハイカラな街 盛岡

賢治はその後、盛岡高等農林学校(現在の岩手大学農学部。ただし賢治が入学する前の写真で、校舎は違うもの。)に進学し、10年近くを盛岡で過ごす。

東宮行啓紀念写真帖

本電子展示会で紹介している盛岡の写真は、明治41(1908)年と大正4(1915)年のものが主であるが、これはちょうど賢治が盛岡中学校に在籍していた前後にあたる。つまり、ここには賢治が見ていた当時の盛岡の様子に近しい景色が収められているのだ。

弧光燈にめくるめき、

羽虫の群のあつまりつ、

川と銀行木のみどり、

まちはしづかにたそがるゝ。

『岩手公園』より抜粋。『宮沢賢治全集 4(ちくま文庫)』

下の写真中、中津川にかかる中の橋の向こうに写っているのは、明治44(1911)年に建てられた盛岡銀行本店。賢治の詩に登場する「銀行」である。岩手銀行中ノ橋支店として2012年まで営業を続けた、この岩手銀行(旧盛岡銀行)旧本店本館は、国の重要文化財に指定され2016年から一般公開されている。当時の盛岡は、明治38(1905)年に電気が通り、川や橋には近代的な電灯が灯されていた。電灯のなかった花巻から来た少年賢治には、目新しく映ったであろう。

大日本写真地理

また、岩手山の南麓の小岩井農場は、明治24(1891)年開業、明治35(1902)年にはバターの市販を始めるなど近代的な総合農場として発展していた。従業員子弟のための小学校や保育所も併設するなど、開明性にあふれていた。賢治は、中学2年の岩手山登山の帰りに立ち寄って以来、何度も訪れて詩に描いている。(写真右側に写っている塔は「さびしい観測台」、左の建物は「本部の気取つた建物」、いずれも賢治の詩『小岩井農場』より。本部建物は現在も使われている。)

東宮行啓紀念写真帖

賢治は、岩手を「イーハトーブ」、盛岡を「モリーオ」と名付けた。

あのイーハトーヴォのすきとほった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら うつくしい森で飾られたモリーオ市 郊外のぎらぎらひかる草の波

『ポラーノの広場』『<新>校本宮沢賢治全集』第11巻 (童話 4)

賢治が中学生活を満喫していた頃、啄木は北海道の放浪から最後の上京を経て、一家5人を背負いながら、借金と遊興と文筆に明け暮れ、明治45(1912)年、27歳で没した。賢治もその約20年後に、理想と現実の間で過労に倒れ、昭和8(1933)年、37歳で没する。才能に恵まれながらも苦労の多い人生を重ねた二人が、青春を謳歌した街。それが盛岡なのである。

病のごと

思郷のこころ湧く日なり

目にあをぞらの煙かなしも

啄木 『一握の砂』

人物紹介

電子展示会「近代日本人の肖像」にリンクします。

引用・参考文献

- 石川啄木 著, "一握の砂 : 歌集" (高須書房 1946)

- 伊東圭一郎 著, "人間啄木 : 復刻版" (岩手日報社 1996)

- 上田哲 [ほか]著, "図説宮沢賢治" (河出書房新社 1996)

- 小川達雄 著, "隣に居た天才 : 盛岡中学生・宮沢賢治" (河出書房新社 2005)

- 小松健一 著, "啄木・賢治北の旅" (京都書院 1997)

- 牧野立雄 著, "賢治と盛岡" (賢治と盛岡刊行委員会 2009)

- 宮沢清六[ほか] 編纂, "<新>校本宮沢賢治全集 第1巻 (短歌・短唱)" (筑摩書房 1996)

- 宮沢清六 [ほか]編纂, "<新>校本宮沢賢治全集 第11巻 (童話 4)" (筑摩書房 1996)

- もりおか啄木・賢治青春館, 石川啄木記念館, 盛岡市先人記念館, 盛岡てがみ館 企画・構成・編集 et.al, "Theザ・啄木展 : 啄木生誕120年記念4館共同企画" (啄木・賢治生誕記念事業実行委員会 2006)