江戸時代の園芸

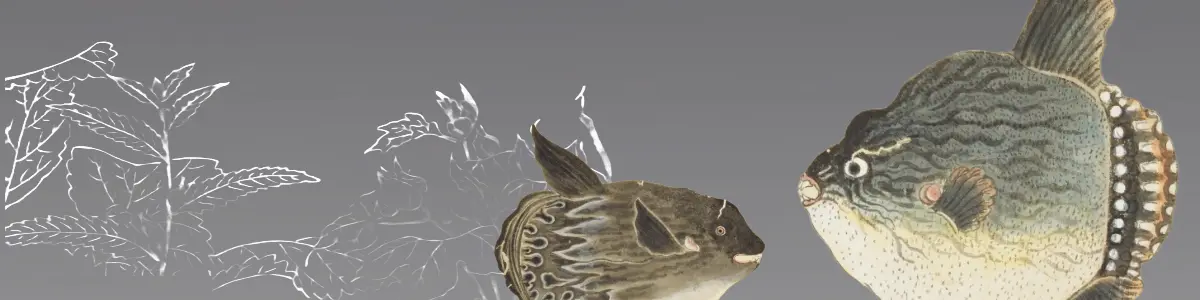

描かれた動物・植物―江戸時代の博物誌―

世界に類を見ないほど発達した江戸時代の園芸ですが、その最大の特徴のひとつは、斑入、矮小、葉変わり(異形葉)などの異品・奇品が好まれたことにあります。英国人の植物学者ロバート・フォーチュンは幕末に江戸を訪れた際、母国では見かけない珍品の数々を目の当たりにして、「日本の観葉植物は、たいてい変わった形態にして栽培するので、その多くは非常にみごとである。」と、日本の園芸技術を絶賛しています。

異品・奇品が特にもてはやされるようになったのは、寛政(1789-1800)の頃からです。対象になったのは、カラタチバナ(唐橘)、オモト(万年青)、マツバラン(松葉蘭)、セッコク(石斛、長生草)、ニシキラン(錦蘭)などの変異種でした。これらの観葉植物は、現代人の目には、どちらかというと地味でパッとしない植物のようにも見えるかもしれません。ところがどっこい、当時は「金生樹(かねのなるき)」とも呼ばれるほどのバブルをもたらし、1鉢に数千万~1億円相当の値がついたことさえありました。

なかでも、「生きた化石」とさえいわれるマツバランは、珍品中の珍品といえるでしょう。マツバランはシダ類の一種ですが、“根も葉もない”さても摩訶不思議な植物です。どうしてこのような珍妙な植物が人々を魅了したのかはよくわかりませんが、『松蘭譜』ではたいそう立派な鉢に植えられており、当時の人々の珍重ぶりをうかがい知ることができます。

この頃に出版され、斑入りや葉変わりなどの珍品ばかりを集大成した図譜に『草木奇品家雅見』と『草木錦葉集』があります。後者の筆者である旗本水野忠暁は、とくにオモトがお気に入りだったようです。彼の手による『小おもと名寄』には、忠暁をはじめとする江戸の好事家たちが手塩にかけて育てた自慢のオモトが描かれています。意匠を尽くした鉢が所狭しと並べられている様子からは、品評会の盛況ぶりが伝わってくるようです。

ところで、このような奇品熱を盛り上げた主役は、旗本の二男、三男でした。家の跡取りでない彼らは役職にも就けず、「部屋住み」として肩身のせまい暮らしを余儀なくされていました。それだけに時間はたっぷりとあり、一方でそこそこの教養も嗜んでいるので、小遣い稼ぎにもなる園芸は、ちょっと高尚な趣味兼アルバイトとしてちょうどよかったというわけです。

このようにして創出された奇品・珍品のなかには、現代では失われてしまったものが少なくありません。

また、剪定や株分けなどの技術は、現代よりも当時のほうが優っていた部分もあるようです。

奇品の収集・栽培に熱狂した江戸の園芸家たちに思いを馳せると、彼らが残した図譜の数々が、なお一層味わい深いものに見えてきませんか。

前ページ

次ページ